近日,山东大学文化遗产研究院文物保护技术团队在国际学术期刊npj Heritage Science上发表题为“Corrosion behavior of tubular crystal on opaque glaze celadon from the Tang Dynasty Qiong kiln site in Sichuan”的研究成果。论文第一作者为山东大学文化遗产研究院博士研究生吴昊泽,通讯作者为山东大学文化遗产研究院副教授徐树强、山东省文物保护修复与鉴定中心副研究馆员王云鹏,共同作者包括山东大学文化遗产研究院硕士研究生王玉,山东大学兼职特聘教授、北京化工大学特聘教授马清林,邛窑国家考古遗址公园馆员李红梅,山东大学文化遗产研究院博士研究生何佩岭。

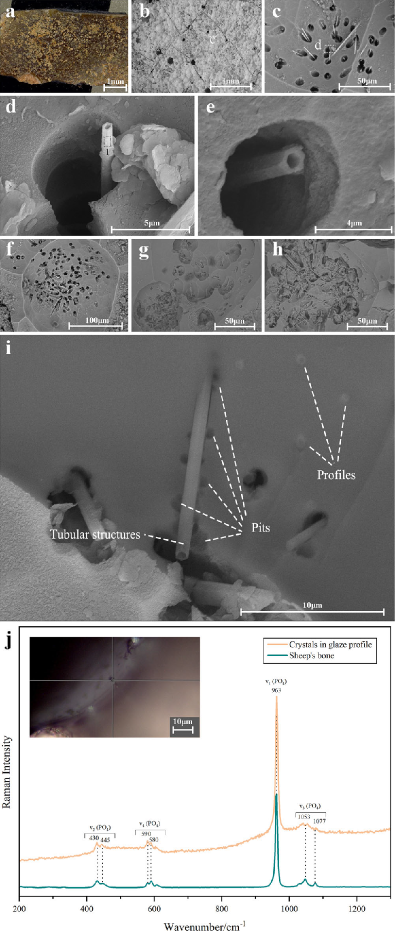

四川邛窑是中国西南地区著名的民窑之一,以其独特的乳浊釉青瓷而闻名。本研究揭示了邛窑青瓷釉面上出现的主要由管状晶体引起的孔洞腐蚀现象。通过SEM-EDS和拉曼光谱等分析手段,探讨了这些管状晶体对釉面腐蚀的影响。

研究认为,邛窑青瓷釉中的管状晶体可能源自羟基磷灰石(Hydroxyapatite),这种物相在高温烧制过程中部分分解并保留了其空心管状六边形结构。这些管状晶体不仅连接了外部环境与釉层内部,还因其表面吸附和离子交换特性加速了釉面腐蚀。该研究成果对于理解传统瓷器的腐蚀机制具有重要意义,并为未来瓷器保护策略提供了重要参考。

图一 样品显微形貌和拉曼光谱图

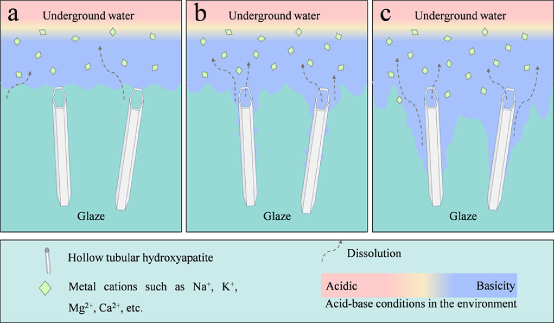

图二 釉层腐蚀过程示意图

腐蚀过程可分为三个阶段:①表层腐蚀阶段,釉层表面逐渐被侵蚀,暴露内部的管状晶体,使外界环境与管状晶体直接接触,为后续腐蚀创造了条件。②快速深入阶段,管状结构的厚壁引导环境溶液进入釉层内部,导致周围釉层迅速腐蚀,形成空心结构和多个小坑。③扩大连通阶段,随着腐蚀加剧,小坑逐渐扩大并相互连通,最终形成较大的不规则坑洞,管状结构上端脱离釉面,形成倒锥形孔洞。

《npj Heritage Science》隶属于Nature Portfolio旗下的npj系列,专注于发表文化遗产科学领域的原创性研究成果,被A&HCI与SCIE索引收录,享有广泛的国际学术影响力。2023期刊最新影响因子和SJR分区:2.6/A&HCI一区。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s40494-025-01648-4

【作者:吴昊泽 审核:徐树强,马清林】